「著作権」を引き受けること

―音楽ライブラリをビジネスとして始めるきっかけは何だったのでしょう?

ナッシュミュージックライブラリーがスタートしたのは、ここ大阪市北区です。ここ西天満は東京の放送関係者にも有名な場所です。関西テレビやよみうりテレビが近くにあったことで、周りにプロダクションが点在し、音楽制作のスタジオもここに集まっていました。中でも西天満は当時広告会社も多く、ナッシュスタジオの前身になる会社も、広告代理店の入っていたビルに入居していました。昼になったら、その辺のエンジニアやミュージシャンがぞろぞろ昼飯食いにうろうろしていました。

たまたまある日、スタジオで知り合いのエンジニアと雑談していると、仕事で使う音楽がなくて困っているんだ、と言うのです。「どんな音楽?」と聞いてみると、テレビ・ラジオ放送やCMに必要な類のオープニング、ジングル、テーマ等、ということでした。「どうして?世の中には音楽なんてたくさんあるのに」と私は思いました。さらに話を聞くと、楽曲の権利がスムースにクリアできない、つまりスムースに使用許諾が得られないことが一番の問題でした。

―当時も煩雑な権利処理に悩んでいたわけですね。

当時から、著作権使用に関してはがんじがらめの管理許諾体制があったわけです。そもそも音楽と言うのは、世の中に作品が流れると同時に、社会のあらゆる領域に浸透していくものです。その浸透力は映画や小説といった他のコンテンツを圧倒的に凌駕しています。そんな音楽を仕事・業務に使うとなると、利益を生み出すために作られた管理体制に組み込まれてしまいます。例えば、CMならこの窓口、この許諾、この使用料。何秒使ったらこの使用料。全国放送かローカル放送か。ラジオかテレビかあるいは映画か。とにかく事細かに管理されているわけです。使用用途毎に許諾を得る必要があり、使用料の支払いが必要になります。そもそも使用自体がNGであると事後的に発覚することもあり、その場合は仕事が全てパーになってしまいます。これは一つの例に過ぎませんが。

―後から高額な使用料を請求されるなど、大きなトラブルにもつながりかねません。

著作権管理団体、音楽業界の著作権の管理の仕方も含め、非常に音楽が使いづらい状態が続いており、制作現場は困っていました。もちろん音楽の中身もそうです。例えば、新しいハイキングコースのインフォメーションを行いたいと。映像は春の野山。春の空気が優しく香るような美しい調べで、なおかつナレーションを邪魔しない音楽が欲しい。おまけに権利関係はクリアで、高くなくて、アノニマス。そんな音楽があったら便利だな~と (笑) 最初はめちゃくちゃ言うなと思いました。そんな都合のいい音楽があるわけないだろう、と (笑) それから事務所に帰って、今日こんな話がありましてね、と話をしました。その時はナッシュスタジオの前身の会社だったんですが、当時の社長が、梨木、それお前作れよ、と言ったんです (笑) え、そんなのどないしまんねん、とか言いながら (笑) でもどうすればできるだろうと一生懸命考えました。

―それがナッシュミュージックライブラリーの始まりになる。

始めた頃(1983年創業)は、ほとんど、放送関係、テレビ・ラジオ、広報ビデオ(昔は広報映画)などの業務に使いやすいジャンルにターゲットを絞って制作しました。当時、音楽業界はそれなりに活気があって、ミュージシャンの知人も周囲にたくさんいましたし、その中には作曲をする人もたくさんいましたし、手伝ってくれないかと彼らに声をかけたのですが、もうきっちり全部断られました。そんなものを作るのは嫌だと。音楽というものは一曲売れたらそれで一生食べていけるかもしれない。それなのにどうしてそんな仕事をわざわざするのか?それが当時の音楽家のメンタリティでした。たくさんギャラが出るならやるという人もいましたが、少量のギャラしか設定できません。原価計算したら出せなかったんです。貧乏会社でしたし、第一どれだけ売れるかわからないから捻出しようがない。しょうがないから、私一人で作り始めた、というわけです。

―当初からビジネスとして成り立つだろうという確信はお持ちでしたか?

何であれ仕事としてお金をもらうためには何かしら世の中の役に立たなくてはいけません。営業のスタッフと制作スタジオやポスプロに伺い、音楽に困っていらっしゃいませんか、ということをリサーチして周りました。確かに映像向けの音楽は不足しており、どの現場も困っていました。大きな声では言えませんが、現場は相当無理を強いられていたようです。契約的にも、音楽的にも、金額的にも、使える音楽が少ない状態で、大変苦労していた。だから、価格さえ適正であれば受け入れられるのではないか、と思いスタートしました。確信があったわけではありません。

ヒット曲を出して、みんなを感動させて、100万人に受け入れられる音楽を作る、それが当時の一般的な音楽家の命題でした。そんな時に天気予報の音楽を作れるか?音楽家としては相当な頭の切り替えが必要になります。私自身、中学性の頃から、音楽しかないような、ちょっと頭のほうけた人間ですから、そんな仕事やるやついないよな、と思っていました。しかしその時はやってみたろやないか、おもろいやないかと。実際は悲壮なものでしたけど (笑)

―ここに記念すべき第一集のアナログレコードがありますが、リリースから35年以上経った今、そのサウンドは古びているどころか新鮮に聴こえます。

年間400曲、そんなペースで制作しました。最初はお金もなかったし機材もありませんでした。当時はコンピュータもなかったですし、全て自分で演奏しなければいけませんでした。CM音楽の作曲家で相当たくさんの作品を作っている人もいましたが、それはあくまで譜面を作るまでの仕事です。私の場合は、音まで仕上げないといけませんでした。

―一日一作以上の驚異的な制作ペースです。

確かに、考えてみると、そういう意味では、私ほどたくさんの楽曲を作った作家はそんなにはいないでしょうね。そこまで集中して、がんがん作った人というのは周りにはいません。聞いたこともないです。多分、それまでやったことのないことに挑戦する意気込みだったと思います。当時の一般的な音楽制作の考え方は、時間をかけてバンドの曲を練ったり、受け仕事でもアレンジやセッティングにこだわり、例えば、たった2曲を録るためだけに何日も、ことによったら何ヵ月もかけたりしていたわけです。当時の音楽制作はコストがかかることが前提でした。オーケストラやスタジオ費も使って、お金だけはどんどん回っていた感じですね。一体誰が儲けているのか、ただみんなで金とエネルギーの浪費をしているだけではないのかなんて冗談が出るくらいでした。

―DTMが一般化した現在とは異なり、当時は大勢の人が関わって音楽制作を行っていたので手間もかかったはずです。

それに比べると、一人で始めた音楽ライブラリの制作スピードは全然違いました。例えば少数の作品を作って「どうぞお使いください」と提案したところで「使い勝手が悪い」と返されてしまうのが落ちです。ライブラリは楽曲のバラエティ・バリエーションが必要とされます。それまでのスピード感ではとてもできなかったし、思いついたらすぐに音にしていくと言うような感じです。まあしんどかったですが、ある意味面白かったです。「こんな曲を作りたい」その一心で、一ヶ月かけて作ったものをさらに一ヶ月かけて手直しする。普通音楽家はそういうやり方をして自分の作品を創っていくものですからね。

―何年もかけてやり直すこともあると聞きます。

音楽ライブラリの仕事は、それとは全然違うスピード感でばんばんやっていく。ある意味、そんなことは普通やりませんから、面白いと言えば面白かったですね (笑) それはもう徹底的に腰を悪くするくらいに大変でしたが。バンドで何時間も演奏させられたことはありましたが、曲作りを四六時中やっていないといけないというのは、それはそれで、ある意味、得難い経験をさせてもらったことは間違いないですね。

色んな考え方があり、これが正しいとか、これが間違いとか言うつもりはありません。しかし、それだけたくさんの数の作品を作ることに意味がないかと言ったら、絶対にそんなことはないですね。音楽を作るとはどういうことか、そんなことを立ち止まって考えるよりも先に、次々次々に、どんどん何かを生み出していく、するとどーっと自分の中の何かが活性化されていく・・・そんな作業を誰でも一度はやってみたらいいのではないか (笑) そんなことをしていたら何もなくなって枯れてしまうんじゃないか、と思われるかもしれませんが、それはちょっと違う。あーもうだめ、そう思ってごろんと横になり、一時間くらい寝ていて、ガバッと起きてもう一回やろう、と。それでまた出てくる。ある種の極限状態なのかもしれないですね。マラソンでもランナーズハイとかあるじゃないですか、あれと同じようなことがあるかもしれません。これは単なる余談ですが (笑)

―一方、その頃からすべての権利を集約して音楽作品を揃えていき、ユーザーが使用しやすい契約体系を構築しています。

音楽の契約体系、料金、供給方法をユーザーに受け入れやすいように形作ることに努力してきました。音楽ライブラリの大きな課題は、音楽著作物をどのように許諾するか、ということと同時に著作権を許諾する権限をいかにして保持するかにかかっています。それがナッシュミュージックライブラリーの社会的役割を担っていると言ってもいいと思います。一曲売れたら音楽家が儲かる。それは音楽が著作物であり、著作権が作者にずっと保全されており、曲を聴いた人や使った人からお金を徴収するために作られた管理システムがあるからです。そのシステムによって大金持ちになれる。でもその同じシステムが音楽を使用することを難しくしていることもまた事実です。

当時のミュージシャンは、私を含め、そんな既存の音楽ビジネス・システムの枠組みの中にありました。そのような時に、一回だけ使用料支払えばずっと使えるレコードが欲しい、そんな厚かましいことを突然言われました。最初聞いたときは馬鹿者と思いましたが (笑) その後、どんな音楽が放送・映像業界の現場で便利かについてヒアリングを重ねた結果、やっぱりそれが一番使い易いのだなと納得しました。音源の使用料を、最初にじゃあいくらですよ、と全部まとめてもらってしまう。

―非常にシンプルですね。「音楽は権利の塊」と言われるように、音楽を創る際には多くの人が関わるので、様々な権利が発生します。それをすべてクリアにし、BGMとして使用するのには各々の許諾が必要なところですが。

一回しかもらわない。それがナッシュミュージックライブラリーの著作権の使用許諾方式であり、創業当初から今日に至るまで、全く同じシステムです。1983年当時、そんなことは誰もやっていませんでした。調べつくしたわけではないし、知りませんけども (笑) 自分の耳目に入るものにはなかった。一回お金をもらったらそれでいいですよ、いくらでも使ってください、と。もちろん契約書を交わすわけですが。これはもちろん「ロイヤルティフリー」とか「著作権フリー」とか非常にややこしい言い方で呼ばれるようになった許諾方式です。要するに、独自の著作権許諾システムと音楽コンテンツを一緒にお客さんのところに持っていったわけです。

―それを30年以上に渡って行っている。豊富なバリエーションが生み出され、ますますライブラリが充実しています。

一般的に音楽の制作は多くの人が関わってクリエイトするものです。曲を書く人、詩を書く人、アレンジする人、演奏する人、歌を歌う人、録音する人、完パケする人等、コラボレーションとして一曲が完成します。当時、それを全て一人で行うのは至難の技で、実際最近まで音楽制作はかなり大変な作業の連続でした。現在はPCだけでも完成度の高い音楽を創ることができるDTMの一般化で、多くの人が関わらなくても、一人でも楽曲を創れるようになりました。

―首都圏のユーザーの割合が非常に高く、東京の音楽制作会社と思われている方も多いそうですね。

インターネット利用が進んだ現在、ビジネスモデルが小売に近いこともあり、特に会社の場所を選ぶ必要もありません。デジタル化によりデータ転送とダウンロードが容易になり、音楽制作はますます場所を選ばなくなってきています。ナッシュミュージックライブラリーはアナログ時代にスタートしましたが、徐々にデジタル時代へ移行していった時期を経て、今は制作の現場から商品そのものまでがデジタルとなっています。

インターネット上で音楽がデジタルコンテンツとして販売できることを知った1995年頃、それまで販売していたCDに代るメディアになる確信を持ちました。これは私たちにはとても幸運なことであったと同時に、様々な中小零細企業がもつ豊かなコンテンツを広く社会が手に入れることが可能になったことを意味しています。ダウンロードサイトを立ち上げた当時、できたばかりのYahoo、インターネット雑誌からの掲載オファーもあり、国内より海外からの注文の方が先に来ました。

―便利にはなりましたが、著作権の管理はよりいっそう難しくなっています。ストリーミングの台頭により、日々、世界中で無数の音源が気軽にアップロードされるようになりました。

ネット上で音楽が縦横無尽に飛び交うようになった今日、著作権が保護されない、あるいは供給側も著作権についてよくわからないままに供給している現実があります。でも逆に言うと、これは昔から同じです。インターネットの世の中になり、音楽ダウンロードやストリーミング等、多くのサービスが様々な形で提供されていますが、著作権についてはまだまだみんなで考えないといけない余地があり、意識を大きく変えていく必要があると思います。音楽ライブラリの事業は、著作権について確信を持っていないとできません。ナッシュミュージックライブラリーは、その創業から今日に至るまで、一貫した考え方で、音楽作品の著作権をきちんと整理して提示してきました。ある意味、音楽ライブラリをやれば自由に音楽を創れる、そんな場が生まれる一方で、そこではアーティスト自身が必ず引き受けないといけない事があるということです。

―市販音源は言うに及ばず、業務用音源である音楽ライブラリのコンテンツも供給過多と言われています。そんな時代だからこそ、供給側だけでなく、アーティスト側にも責任が問われます。

著作権の問題を引き受けないと音楽ライブラリはできません。アーティストはどうしてもその辺がぼんやりしたままというケースが多い。ですから、ナッシュミュージックライブラリーで仕事を始める制作スタッフには、ここまでお話をしたような作家としてのメンタリティの部分、著作権に関する話は、よく理解してもらえるまで話をしてきました。若いアーティストにも常々申し送ってきましたし、現在のプロデューサーも間違いなくやってくれていると思います。その点、ナッシュのスタッフはめちゃくちゃ気合いが入っていると言えます。今でも制作スタッフたちの認識について時々確認させてもらいますが、いや、うちのスタッフは気合いが入っています (笑)

自由自在に音楽を創るための枠組み

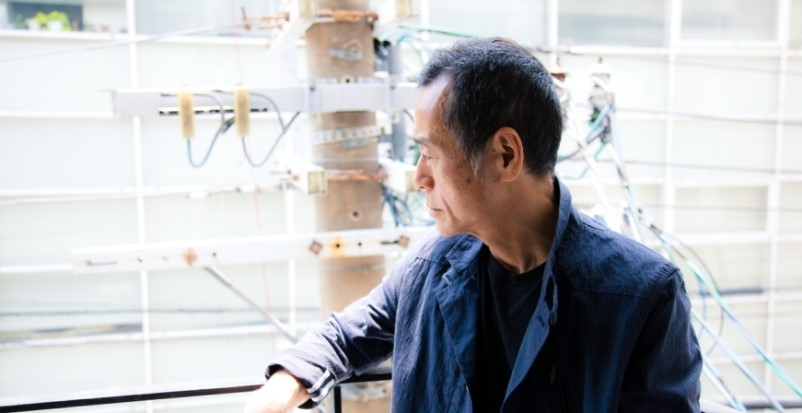

―音楽制作顧問自身、ずっと音楽一筋です。

決定的な出来事が中学生の時に起こりました。小さなトランジスターラジオをもらって、面白がっていつも寝る前に聴いていました。1960年代初頭、テレビ真っ盛りの頃です。ソ連の 日本向け放送とか、どこか南米からの短波(?)放送とかも面白かったですけれど、当時テレビではまず触れることのない洋楽の番組がとても新鮮でした。そしてある日突然爆発したんです。「今週のアメリカキャッシュボックス第1位、ビートルズの”トゥイストエンドシャウト”!!」脳天がひっくり返って、血液が逆流して、文字通り瞬間的に始まった感じです。

―1976年にロックバンド”BUX”のメンバーとしてビクターからレコードを出されています。

当時はもちろん、音楽を創るということが自分の作品が顔と名前付きで、どんどん世の中に出て広がっていく、ということとほとんどイコールでした。自分の顔・名前を売らないといけない。この曲は私が創りました、と言って回らないといけない。広く世の中に「いい曲だな」と言ってもらうためには宣伝もしないといけない。自分の作りたいものと世間のニーズが一致するとは限りません。「新しいサウンドを生み出したい」「斬新な作品を創りたい」という意識を持つと、簡単には理解してもらえなくなります。私自身、色んなことをやりました。こんな音楽を作りたいというビジョンを持ち、それを作り、売る。とにかく売れなければ話にならない、そんな時代でした。

―バンドを解散後、CM等の楽曲の受注制作に従事されます。

かつての大阪には、テレビ・ラジオCMの仕事も多く、タカラヅカ歌劇やOSKが華やいでいました。オリジナルの音楽制作の仕事も多く、演奏家や制作会社、録音スタジオも活況でした。こういうものを作って欲しい、ああいうものを作って欲しい、と頼まれて作りましたが、私自身は受注して音楽を制作して納めるという仕事に、結局は向いていなかったのかも知れません。

これは一般論として聞いていただければと思いますが、曲を発注する側は、予め欲しい楽曲のイメージを固めているものです。ですから、依頼人の趣味嗜好、これはもうはっきり言ってその人の好み (エモーショナルなもの、スピリチュアルなもの全て含めて) に左右されてしまいます。人それぞれ、音楽に関してはそういう嗜好性を、誰でも価値観として持っていたりします。そこが音楽の面白いところです。作り手側はそれにターゲットを絞り、発注側のイメージに合わせていくものですが、それはそれで大変な技術が要ります。

―「これでOKだろう」と楽曲を提示したところで、「いや違う」と返されたりすることもありますね。

上手くニーズに応えているはずと思っていても、これが違うあれが違う、とスポンサーに言われたりします。そういうことの繰り返しと言うか、そんなやり取りを連綿と行いながら妥協点を見つけていく。その経過の中で、作り手としては、こんなものが作りたかったわけじゃないのにな・・・という部分がたくさん入ってくる。発注側としても、作ってもらいたかったものとはちょっと違うんだけどな・・・と。

音楽の受注制作は一つのビジネスの形としてもちろん今でも存在しますし、例えばメセナ (※企業が主として資金を提供して、文化・芸術活動を支援することであるが、これにより権力者が資金的バックアップ<発注>を通じて音楽家を囲い込む図式ができた) のように昔からあるパターンの仕事です。そもそも、ヨーロッパの偉い作曲家は、王様からこんな曲を作れ、と命令されて作っていました。映画「アマデウス」のように、全くの素人が音楽を批評し、いいとかダメとか判定するわけです。私はそれが現実だと思います。そんな外部の要望を聞く中で、それを取り入れ、さらに飛び越え、自分の価値判断・価値尺度を全面に出して作品を作り上げた、そんな天才もいます。それは作り手側が発注側をある程度無視した、飛び越えた結果です。そのようにして出来上がった作品を発注側が最終的に納得した、そんな作品の中に素晴らしいものがあるのではないでしょうか。

―レコードが発明される以前、バッハやモーツァルトの時代から現在まで脈々と続いているビジネスの形なのですね。

それが素晴らしい作品を生み、連綿とクラシックとして残っていく、ということはもちろんあります。しかし一般的には中々うまく機能しないと私は思います。いずれにせよ、自由自在に音楽を創るための枠組みや環境が当時の世の中には存在しませんでした。

―その枠組みの一つの試みとして音楽ライブラリを始められた。

もちろん音楽ライブラリの制作は、放送・映像業界の大きなニーズがあり始めたわけですが、しかし、音楽ライブラリの場合、一般的な受け仕事のように逐一オーダーを受けて制作を行うわけではなく、こんな曲を作ってほしい、あんな曲を作ってほしい、と具体的なディレクションを受けて作るわけではありません。もちろん、ドラマであればこんな作風、インフォメーションであればこんな作風、バラエティであればこんな作風、といったように、全体的に求められているサウンドはある程度想定が必要です。例えばナッシュミュージックライブラリーでは、今回はこんなテーマで制作しよう、と社内スタッフを中心に相当計画建ててやっていきます。そのテーマの中で、アーティストに自由に作ってもらうという基本方針です。テーマを外れてしまえばNGが出るかもしれませんが、その点以外は自由に飛び跳ねてもらいたい。いったん作り出したらアーティスト自身が自由に思うままに作りあげる、それが音楽ライブラリ制作の一つの大きなポイントです。

―音楽ライブラリであればアーティストの創造性を最大限に生かすことが出来そうです。

それは間違いないと思います。しかし、ライブラリと言うのですから、色んな作品を揃えていなければ話になりません。テレビ、ラジオ、企業CM、イベント等、ユーザーの音楽使用用途は様々です。業務用音楽集として、色んな人が各々の使用用途に応じてピックアップして使うことができなければ音楽ライブラリではありません。私自身としては、ナッシュミュージックライブラリーの制作を始めるに当たり、とにかく自由に、活き活きとした音楽をたくさん作っていこう、という風にかなり単純に考えました。「自分が作りたいものを作る」「依頼されたものを作る」音楽ライブラリのスタンスはそのどちらでもありません。

―ナッシュミュージックライブラリーには一般的な映像制作の業務を想定して作られたとは思えないようなユニークな作品も多いです。

思いのたけをどんどん入れてこい、投げ入れてこい、とアーティストに対して言うことができるのが音楽ライブラリであると思います。「どうしてもこんな曲を作りたい」そんな思いで作られたユニークな作品も、音楽ライブラリという「枠組み」があれば投入していくことが可能です。私は自由自在に音楽を創るための「場」、その一つがナッシュミュージックライブラリーであると考えています。

―実際、アーティスト各々の個性やアイデアを活かしたクリエイティブな作品が際立っています。

音楽ライブラリとは、アーティストのレンジを大きく広げてくれるものなのです。音楽家によっては、そんな色んなことをしないほうがいい、と言う人もあるでしょう。私はそうは思いません。色んなことをやれば、それはそれなりに面白いものです。自分自身を100パーセント表現するための作業とは別に、色んな作品作りに挑戦してみること。私自身はそれをとても前向きに考えたいと思いました。もちろんそういう風に考えないことには、音楽ライブラリ自体を始めることができなかったわけですが (笑)

―自分のやりたい音楽があってそれが仕事になるのならそれでいいし、ならなければ仕事とは別にやればいい、というシンプルな考え方を持っているアーティストもいます。

私自身、会社を経営しているというより、音楽を創ることを自分の仕事と決め、それをひたすら実行しただけです。新しいスタッフには必ずこんな話をします。自分ができることで社会に貢献できることがあればそれが仕事になると。たとえ自分の得意分野とは違うジャンルの音楽の要望があった場合でも自分を切り替えて、技術力と知識を高め、実力を発揮することが大切である。いや、それがオモロイねん!と。そんな私の考え方に同調したり、理解してくれるアーティストが一人、二人と増えていき、現在に至ります。今のスタッフも、チーフプロデューサーを中心に、音楽ライブラリだからできること、その面白さについて非常によく理解してくれていると思います。自分がやりたいことは見失わずに、なおかつ自分自身の音楽的な可能性を押し広げていく。音楽を志す者、音楽で生きようとする人間にとって、それはすごくチャレンジングなことだと思いますし、彼らにとっても面白い仕事であってほしいな、と思います。

―そのようなチャレンジの上に音楽ライブラリのレパートリーは充実してきたのですね。

創業当時の1983年、音楽がビッグビジネスだった時代―まだ今でもそうかもしれませんが―アーティストのメンタリティはヒット曲を作ることに向けられ、それが至上命題でもありました。曲を流行させることが追及しやすい目標として大きくありました。大きな会社、大きな組織力、大きな宣伝力、そういうものによって特定の曲を流行させていく。みんながそれを聴き、みんながそれを歌う。そういう営みを通して一つの曲が社会に力強く浸透していく。それが音楽の仕事でした。究極的とは言いませんが、一つの大きな目標でした。そんな時代に音楽ライブラリの発想は全然違う方向を向いていたわけです。

―今日、音楽ライブラリは放送業界・映像業界への音楽供給パターンとなっており、多くのアーティストがその制作に関わっています。

当時は新しい発想でしたから、供給側のアーティストもドラスティックにメンタリティを変えないといけません。ナッシュミュージックライブラリーのスタッフになりたいというアーティストには、うちは音楽ライブラリの仕事だから、作品がヒットすることはありませんよ、と前もって説明します。どれだけ多くの人が使ってくれて、毎日どこかで流れたとしても、有名になって大儲けができるわけではありませんから。その点を了解できるかどうか。それがナッシュのスタッフとしてやっていけるアーティストと、そんな仕事はしたくない、と考えるアーティストの大きな分かれ目になっています。ナッシュの仕事をやろうと言う人は、乱暴な言い方ですが、もう音楽を創るのが好きでしょうがない、そんな人間かもしれません。それ以外にくっ付いてくるものはあまりないですから。

―既存の音楽ビジネスがもたらしたインセンティブを享受できるわけではない。

今のところは、とりあえず (笑) ですから、そんなものがなくても音楽を作るのか?と逆に問われるわけです。音楽ライブラリの作り手になるということは、今でいうアノニマス、つまり黒子になることです。放送業界・映像業界でどんどん自分の作品が使用され、巷に流れても、誰が作ったとか、そんなことは話題にもなりません。そんなライブラリの音楽だけをずっと作っていくこと。それを自分の音楽の仕事として選び取るか、選び取らないか、そこが大きな分かれ道になります。もちろん両方やってしまうアーティストも中にはいます。いずれにせよ、音楽制作という業態ではありますが、既存の音楽ビジネスとは根本的に違うものがありました。

―今年、ナッシュミュージックライブラリーは創業35周年を迎えました。

スタッフに言われて気づきましたが・・・おかげさまで今までやらせてもらっています。私は、音楽ライブラリの制作に従事するアーティスト、彼らの音楽への取り組み方自体は、一生懸命に音楽を作る、いい作品を作る、という意味では他の音楽制作と何ら変わるところはないと思います。それ以外の部分に関しては、既存の音楽ビジネスや音楽家のメンタリティとは全く違うものを作り上げてきたのだな、と最近思うようになってきました。ここにきて、私がやってきたこと、ナッシュミュージックライブラリーがやってきたことはこういうことなのか、と整理して思えるようになってきたところです。

聴き手/テキスト: 村岡 (海外営業/PR)